さて、ぼちぼち再開しましょうか。

ザヴィヌルと村上春樹さんのまとめもなんとか終わりました。

長いこと To Do リストに挙がっていたこの2人がなんとかまとまったので、「ほっとひと安心」という気持ちがあります。が、この2者についてはまだまだ掘り下げられそうな気もあり。

ザヴィヌルについては、現役音楽家の分析がほしいし、ハルキさんについてはもちろん存命なので、これから、もっと面白いことが起きるかもしれませんし。

あ、ザヴィヌルについては、山下邦彦のちょっとすごい本があるのを思い出しました。しかし、あれは少し「偏りすぎ」な感もあって、もっとキャッチーな本があればなあ、とか。

あと、ハルキさんと小澤征爾さんの話で出てきたモーリス・ラベルの話とか、もっと膨らまないかなあ、とかもあります。

まあ、それはさておき、再開してしばらくは、野口久光さんの『ベストジャズ』を辿ることにします。

野口久光さんの跡を追うのは、文章や内容を云々することに目的があるわけではありません(エリントン研究者としては、ちょっとアレなのは過去の記事の通り)。野口久光さんの偉大なところは、エリントンの同時代人として、終生、ずっとエリントン信者であったこと。そういう視点から日本でのエリントン受容/需要を振り返れるのが貴重なんです。

そうか、最後はこの記事なんだ。もう2年以上前の記事ですね。

頑張ろう。

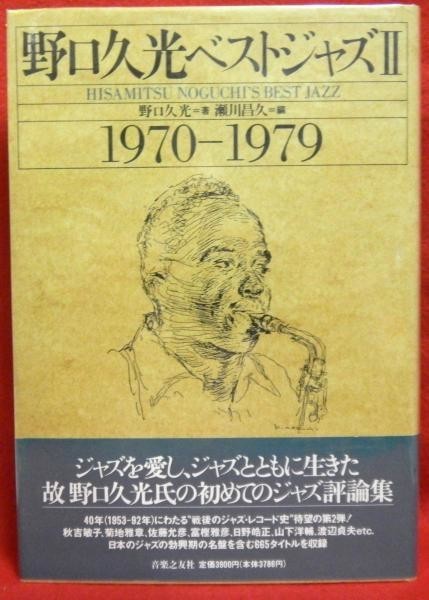

『野口久光 ベストジャズ』2巻の途中から。

2巻の表紙はパーカー、エリントンの作品は『New Prleans Suite』。70年の作品です。

ニューオリンズ組曲(New Orleans Suite)

デューク・エリントン(Atl)

70年4月27日と5月13日の二回にわたって録音された最新作LPだが、この二回目のセッションの二日前にホッジスが急逝したために前半のセッションがホッジスの最後の吹込みとなり、図らずもホッジスのメモリアル・アルバムとなった。この曲は昨70年4月ニューオリンズで開催されたニューオリンズ・ジャズ&ヘリテージ・フェスティヴァルに出演したデュークが、その時のコンサートのために書いた新しい組曲で、そのステージ(4/25)では全曲は演奏されなかったが、このLPでは十の楽章にまとめられていて初演のステージよりもはるかに充実したものとなっている。エリントンはニューオリンズ・ジャズと系列を異にするジャズメンとされているが、ここではニューオリンズの先駆者への敬意と、ジャズを生んだ古く美しい町へのノスタルジックな追想をテーマにしており、依然としてエリントンの温かい人間味とユーモア、ゆたかな楽才が余すところなく生かされている。これはよき時代のニューオリンズを描いた一幅の音楽であるとともに、ニューオリンズの生んだ四人の先駆者、アームストロング、ベシェ、マヘリア・ジャクソン、そしてデュークの僚友だったウェルマン・ブロード(原文ママ)を描いた肖像画なのである。そして冒頭の「ブルース・フォー・ニューオリンズ」はジョニー・ホッジスの最後のフィーチャー・ナンバーとなったもので、「この大きな損失によって、私たちのバンドは再び彼がいた時のような演奏ができなくなった」というエリントンの悲痛な言葉を想い出してきくとたまらない気持ちになってくる。しかも当然ホッジスによって演奏されるべき「シドニー・ベシェの肖像」の録音日にはホッジスはこの世の人でなかったのである。

(『レコード藝術』71年8月)

いや、正確には「どのようにも評価できる」というべきでしょうか。

「こんなの、全然ニューオリンズジャズじゃない!」という意見もあれば、「晩年のエリントンを代表する組曲!」なんて持ち上げる向きもある。

この評価のブレは、簡単に言ってしまうなら「エリントン受容史」の波によるものです。つまり、流行。

エリントンオケ黄金期とされる40年代が全盛期である、それ以後は減衰していくばかりである、とするエリントンを同時代的に聴いてきた世代(年長派)の声が小さくなるにつれて、加藤総夫先生を代表とする第二世代(YMOチルドレンと同世代)が提唱したのが「晩年のエリントン」。確かに『Afro-Eurasian Eclipse』はおもしろいしカッコいい。

エリントン生誕100年とゆるやかにリンクして、90年代~2000年代の流行でした。その流れの一環として、紹介された作品です。比較的入手しやすいCDだし、短くまとまってるしで、手に取りやすいしね。

この流れの中にあるレビューの一例がこれ。原田和典さんが2002年の『ジャズ批評』に寄せたもの。

個人的には、『Latin America Suite』の方が好きかな。加藤総夫先生がおっしゃるところの「行き着くところ」を目指してるエリントンが聴けます。

まあ、でもあれだ。

エリントンとニューオリンズと言ったらアレですよ、ボリス・ヴィアンの有名な言葉。

「かわいい女の子とエリントンの音楽があればいい」っていうやつ。

…人生では、あらゆることについてアプリオリな判断をすることが大切だ。そうすれば、大衆は誤り、個人は常に正しいってことがわかるだろう。

でも、そこから行動のルールを導き出すなんてことは避けるべきだ。従うべきルールなんて作る必要はない。ただ、2つのものだけがあればいい。

1つは恋愛。とにかくかわいい娘との恋愛。

もう1つは音楽。それもニュー・オリンズかデューク・エリントンの音楽だ。他のものはなくなってしまえばいい、醜いんだから。(『日々の泡』 序文)

この本館でも書きましたが、エリントンとニューオリンズって、実はあまり関係ないんですよね。ともに、しばしば「ジャズの父」「ジャズの源流」として語られますが、音楽的な特徴を考えるとむしろ両者は対極的な関係にあるといってもいいほど。野口氏の評も、そこのところが急所です。つまり、この作品は、あくまで外部者からスケッチしたニューオリンズである、ということ。こういうところはさすがですね。

え? で、結局お前はこの組曲をどう考えてるのかって?

エリントン作品としては凡庸な作品だと思います。

55年体制が崩壊しつつある、その進行中の貴重な記録。

ワイルド・ビル・デイビスのオルガン・サウンドや、フルートの導入などはエリントンの実験意欲を感じさせるもの。ハロルド・アシュビーの躍進が顕著。あと、単純なコード進行でのソロ回し曲のリズムがファンクに近いものに変わってきているのもおもしろい。ゴンザルヴェス・フィーチャーの「Thanks for the Beautiful Land of the Delta」とか。そのハシリは『極東組曲』の「Blue Pepper」かな。あれはアホな8ビートだけど。

一方で、クーティ・ウィリアムズのルイ・アームストロングへの追悼や、クラーク・テリー然としたMoney Johnson のソロは……予定調和的というか、予想通りの安定感。

この作品については、Black Beauty の戸嶋さんが書かれてる。

そうか、「ジャズ・ロック」。そういえばいいのか。

60年代に大流行した流れを受けて、それとニューオリンズをブレンドしたのがこの作品。簡単に、そう言っちゃえばいいのかも。

もっと色々書けそうだけど、この辺にしておきましょう。

一つのテーマで「続く」のはやめときます。体力が続かない。