前回書いたように、しばらくエリントンとザヴィヌルについて書きます。

その経緯を説明すると、わたしが何となく触れた、ウェザー・リポートの「Rockin'in Rhythm」についての記事。この記事についてのtas1014 さんからのコメントが始まりです。

いよいよジョー・ザヴィヌルのお話が始まる(?)のですね。「My People」や「Come Sunday」なども出てくるのでしょうか。楽しみに待っています!今回は予告編のような感じですが、ピーター・アースキンのコメント、大変興味深かったです。というか、少々脱力したのも確かです。アースキンによれば、「Rockin’ in Rhythm」の選曲はザヴィヌルの世渡り的な思い付きであって、内発的な音楽的動機によるものではなかったとも受け取れますね。ウェザー・リポートによる同曲の演奏には(私のようなジャズの初心者でも)やや物足りない(喰い足りない)ところを感じていたので、なるほどそうだったのか!とほとんど納得してしまいそうになりました。

ザヴィヌルの「ロッキン・イン・リズム」カバーはこの2枚に収録されています。

しつこいようですが、もう一度紹介させてください。わたしにとって、『Night Passage』を聴いて加藤総夫先生の言葉の意味がわかったときの衝撃は大きく、それから20年後に耳にしたWRの発掘盤は、紅茶に浸されたマドレーヌよろしく、わたしに複雑な感情を想起させたのです。

- アーティスト: Weather Report

- 出版社/メーカー: Sbme Special Mkts.

- 発売日: 2008/03/01

- メディア: CD

- クリック: 5回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

さて、わたしの記事に対するtas1014さんのコメント。

細部の表現に、tas1014さんの気配りを感じます。

これに対するわたしの返事がこれ。

そうですね、わたしも拍子抜けしてしまいまして、その備忘として引いておいた、というのが本心です(苦笑)。ですので、これから特にエリントンとザヴィヌルの関係について続くわけではありません。期待させてしまったら失礼しました。

ザヴィヌルがエリントンから受けた影響は、わたしはマイルスと同様のものを感じています。直接的なカバーは、この「ロッキン・イン・リズム」と、tas1014さんも言及されているZawinul Syndicateの「Come Sunday」程度しか確認できませんが、『My People』なんてそのまんまのタイトルの作品でエリントンのナレーションをサンプリングしたりするくらいなので、少なからず影響は受けているはず。というか、「ジャズ」を突き抜けて「自己流」ワールド・ミュージックに行ってしまうところや、メンバーが自由に個性を発揮して演奏をしているように聞こえるスコアを用意していたところなど、ザヴィヌルは深いところでエリントン・マインドを承継しているように思えます。しかも、偶然だとは思いますが、亡くなった年齢も同じ75歳。なので、そのあたりのことを考えるとおもしろいな、とは考えているのですが、わたしはザヴィヌルを聴き込んでいないので、これは少しねかせておこうかと。ただ、いま書きながら思ったのですが、以上のことだけでもとりあえず備忘としてまとめておこうかとも考え始めております。

ここで話題に上っている「Come Sunday」は、いまでも観ることができます。

Zawinul Syndicate / Sabine Kabongo - Come Sunday

Joe Zawinul Syndacate - Come Sunday

上記動画は、WRを経たあとの、ザヴィヌル・シンジケートになってからのカバー。このことから、ザヴィヌルにとってのエリントンは、何か特別な存在だったのだろう、ということが推察されます。当時のわたしの知識からは、tas1014さんのご指摘はこのことだろうな、くらいにしかわからなかったのですが、この「Come Sunday」、実はもっと深く、そして長くZawinul に影響を与えた曲でした。

例えば、こんな貴重な動画があります。

Cannonball Adderley Come Sunday 1964

『Mercy, Mercy, Mercy』時代、アダレイ兄弟クインテット時代の演奏です。

- アーティスト: Cannonball Adderley

- 出版社/メーカー: Blue Note Records

- 発売日: 1995/08/17

- メディア: CD

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

そうです、このバンドのこの時代のキーボードはザヴィヌルなんです。この時期のこのバンドの演奏を聴くと、ザヴィヌルは世に出るべくして出てきた人物であることがよくわかります。ファンキー色が強いといえ、このバンドでエレピを使うことを良しとしたアダレイ兄弟の懐の深さ・炯眼にまず脱帽。少なくとも、グルーヴやバンドのサウンドを支配しているのはザヴィヌルです。そう思って聴いてみると、この時代の演奏は、全部ザヴィヌルしか聞こえてきません。

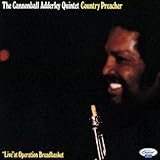

この時代のこのバンドのヒット曲に、「マーシー、マーシー、マーシー」に似た曲で「Country Preacher」という曲があります。この2曲、作曲(とおそらく編曲・アレンジ)はザヴィヌル。なるほどなあ。

- アーティスト: キャノンボール・アダレイ,ナット・アダレイ,ジョー・ザヴィヌル,ウォルター・ブッカー,ロイ・マッカーディ

- 出版社/メーカー: ユニバーサル ミュージック

- 発売日: 2014/09/24

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (1件) を見る

キャノンボール、すごいなあ。よくわからないオーストリア人をメンバーに入れて、「Come Sunday」をやろうという意見も採用し、ヒット曲も本人名義でクレジットしてもったいぶらずに繰り返し演奏。理想のリーダーのあるべき姿の一つです。豪快にして大きい器。比較的、ザヴィヌルにとってこのバンドの居心地はよかったのではないでしょうか。もちろん、功名心からのじりじり感はあったのかもしれませんが。

そして、そのザヴィヌルを発掘したマイルスもすごい。その後、ザヴィヌルとマイルスは音楽的にかなりやり合ったみたいですが、そのやり取りはお互いにとってプラスだったはずです。

本論に戻ると、このわたしのコメントに対する tas1014さんのコメントは、『My People』のエリントンのサンプリングに及ぶのですが…それについては、また次回に。