昨日に引き続き、JAZZ Japan vol.44 から。

菊地成孔氏のペペ・トルメント・アスカラール、『戦前と戦後』の「A列車」の引用の他にもエリントン関係の記事があったので引いておく。

まずはアリス・バブスの訃報。

シンガーのアリス・バブスが逝去

デューク・エリントン楽団と共演したスウェーデンのヴォーカリスト、アリス・バブスが、2月11日にアルツハイマー病のため、ストックホルムで逝去した。 90歳だった。

バブスは1924年1月26日、同国のカルマール生まれ。ピアニスト・作曲家の父親のもとで育ち、15歳でレコーディング・デビュー。40年の映画『スィング・イット、マギスターン』で飛躍し、ヨーデル調の歌唱やノベルティ・ソングで人気を得た。映画は20作品に出演。58年に母国の歌手として初めて参加した《ユーロビジョン》(ソング・コンテスト)で4位に入賞し、スベンド・アスムッセンを含むバンドを始動。評判を呼んだことで米国ツアーも実現し、「エド・サリバン・ショー」に出演した。

63年デューク・エリントンに認められて、パリ録音の同楽団作『セレナーデ・トゥ・スウェーデン』に参加。68年にNYで行われた同楽団の『セカンド・セイクレッド・コンサート』でも共演している。72年にはオペラ歌手以外で初めてロイヤル・コート・シンガーの栄誉を受け、王室音楽アカデミーの会員になった。

代表作はニルス・リンドバーグ楽団との『セレネイディング・デューク・エリントン』(74~75年, Prophone)。

『Serenade to Sweden』はこれ。

美しい作品だ。

今年2017年の2月に世界初CD化された。

- アーティスト: ALICE BABS & DUKE ELLINGTON

- 出版社/メーカー: REAL GONE MUSIC

- 発売日: 2017/02/03

- メディア: CD

- この商品を含むブログを見る

ただし、誤解のないように説明を加えておくが、タイトル曲の「Serenade to Sweden」は、すでに1939年、二回目のヨーロッパ旅行中に滞在先のスウェーデンで誕生日を迎えたことを記念して書かれた曲だ。このときに書かれた曲ではない。しかし、アリス・バブスと共演するのにピッタリの曲ではないか。アルバム・タイトルもこれ以外考えられない。

ほかにエリントンとの共演は、記事中のこれとか、

晩年のこれとか。

師や仲間が次々と世を去る中、バブスのことは昔からの音楽的知己として大事にしていたことだろう。年代的にバブスはマイルスと同じくらい。そう考えるとバブスはずいぶん長生きしたなあ。

『Serenading Duke Ellington』は、エリントンが亡くなった直後に録音された追悼盤。

バブスについては本館でも簡単にまとめてある。

次は『デューク・エリントン』の作者、柴田浩一氏が薦めるエリントン。

ソニーの「JAZZ Collection 1000」の発売を記念して、このシリーズに含まれるエリントン作品の紹介である。

私はコレを聴かせたい

人気ラジオDJがオススメする "Jazz Collection 1000"

~マイルス&エリントン

バラエティと個性に富み、いずれも手に入れたいアルバム。

柴田浩一さん(NHK横浜放送局「横浜サウンド☆クルーズ」DJ)

皆さんに支えられて当番組もこの4月で6年目を迎える長寿番組となった。昨年の200回目には滞在中のシカゴから生中継も成功させた。生放送の公開無料ライヴも大好評で本当に嬉しい限り。出演ミュージシャンまで喜んでくれるのが最高だ。ジャズの街・横浜から放送しているが、県域外でも聴ける所があるので近くにお住まいの皆さんはぜひお楽しみいただきたい。当番組は何でもかけてしまうのが特長で、ラジオではめったに聴けない曲も流しています。

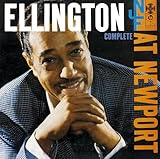

さて「JAZZ COLLECTION 1000」のうち、エリントン関連は6枚。バラエティと個性に富み、いずれも手に入れたいアルバムだ。『コンプリート・アット・ニューポート1956 + 10』は伝説のライヴ。何といっでもポール・ゴンサルベスの27コーラスのソロ(長尺だったが番組でかけた)が売りだが、「ジープス・ブルース」の別テイクにジョニー・ホッジスの滅多にないミスが記録されているのも完全収録版ならでは。

『三大組曲』はクラシック曲を調理。曲は借用だが、エリントンの音楽になっていて教材としても価値ある気合いの入った編曲。

ローズマリー・クルーニーが歌う『ブルー・ローズ+ 2』(56年)のタイトル曲は初演。ロージーはヴォーカリーズで加わる。その後63年にはコンボでも再録されたが、もっと演奏されてもよい曲だ。

『ザ・デュークス・メン』は「キャラヴァン」の最高の演奏が聴けるコンボもので、ジャズ・ファン必携のアルバム。他にも心温まる「ラヴズ・イン・マイ・ハート」等、本作には名演が目白押し。

『マスターピーシィズ・バイ・エリントン』はジャズLP第1号。退屈な1曲を除けば有名曲3曲は時間を延ばしたのにもかかわらず素晴らしい編曲がなされていて演奏も凄い。

『ホッジ・ポッジ』ホッジス名義だが中身はエリントン楽団だから、悪かろうはずがない。ホッジス初期の代表作にして有名曲も多い。

エリントン楽団の再発希望は多々あるが,中でもピック・アップ・メンバーによる『ザ・コズミック・シーン』(9人編成),『アンノウン・セッション』(7人編成)は名人芸の宝庫。ディジー・ガレスピー、ジミー・ラッシング、ジミー・ジョーンズ、9人のパーカショニストをゲストに迎えた『ジャズ・パーティ・イン・ステレオ』も貴重だ。そして、我が愛聴盤『ピアノ・イン・ザ・バックグラウンド』(以上全てColumbia)も日本初CD化を望みたい。

■よこはま発ジャズ・クルージング

NHK横浜放送局(横浜81、9MHz/小田原83.5MH2)「横浜サウンド☆クルーズ」の毎週水躍日18時~19時オン・エア。毎月第4週には無料公開ライヴも実施(パーソナリティー 眞方富美子)。

「バラエティと個性に富み」とはまさにそのとおり。

コンボ(スモール・グループ)とホッジス作品が入っているのも嬉しい。音楽的な説明が少ないのが残念だが、限られた紙面では仕方がなかったのかもしれない。

それにしても、『三大組曲』のジャケットはなんとかならなかったのだろうか。

これじゃなんかゲイっぽいというか、サイモン&ガーファンクルのアレっぽいというか…。

実質的な編曲者であるストレイホーンを立ててのジャケットなんだろうけど、周りの飾りのイラストといい、中身とのギャップがはげしい。ストレイホーンが筆を振るっている後ろでエリントンがそれを微笑んで見守ってるとか、そういうジャケットにすればよかったのに。

ちなみに「三大組曲」とは、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」と、グリーグの「ペール・ギュント」、スタインベックの『Sweet Thursday(楽しい木曜日)』にインスパイアされた「木曜組曲」のこと。

ローズマリー・クルーニーの歌ものも素晴らしい。コットン・クラブ時代から、歌伴はエリントンオケの十八番。「エリントンを聴く」という重圧を感じずに、気軽に毎日聴ける雰囲気の作品なので、管理人もよく人に薦めたりプレゼントしたりしている。

『Newport '56』と『Blue Rose』については本館を。

『Masterpieces by Ellington』の「退屈な1曲」、というのは「The Tattooed Bride」のことだろう。でも、特に「退屈」には感じないけどなあ。何より曲名がいいじゃないか、「刺青の花嫁」だよ。訳の問題だけど、ここは「入れ墨」じゃなくて「刺青」としたい。というのも「刺青の花嫁」はこのアルバムのB面1曲目に収録されているんだけど、A面1曲目は「Mood Indigo」。つまりA面とB面の冒頭がエリントンの愛するIndigo/Blueでつながるわけで、ここにLP第一作目にかけるエリントンの験担ぎをみることができる(そういえば、エリントンのカムバックの契機となったのも上記『Newport '56』の「Dimunuendo in Blue and Crescendo in Blue」なのだ。エリントンは験担ぎとして「青」を自分のラッキー・カラーとしていた)。

この曲、高野雲さんのブログでも言及されている。

高野さんは「オレンジ色のドレス(Orange Was the Color of Her Dress, then Blue Silk)」にそっくり、と感じたらしい。どちらかというと、管理人は『黒い聖者と罪ある女(The Black Saint and The Sinner Lady)』を連想したが、確かにミンガスの作曲のに通じる雰囲気はある。なるほど、ミンガスはエリントンのこういう音楽を理想としていたのだ。それにしてもミンガスは曲名がキマッているなあ。